艺术化墓园建设:九公山长城纪念林的美学探索

九公山长城纪念林在墓园建设中进行了一场深刻的美学革命,将传统意义上沉重压抑的墓园转变为充满艺术气息的人文景观。这种艺术化探索不仅提升了墓园的审美价值,更改变了人们对殡葬场所的认知,创造了生命纪念的新范式。

整体规划上,九公山摒弃了传统墓园整齐划一的布局模式,采用英国自然风景园的设计理念,依山就势,顺应地形,创造出生动自然的景观序列。七大主题园区各具特色又和谐统一,通过巧妙的景观过渡形成完整体验。游览路径经过精心设计,移步换景,处处体现中国园林"虽由人作,宛自天开"的美学理想。

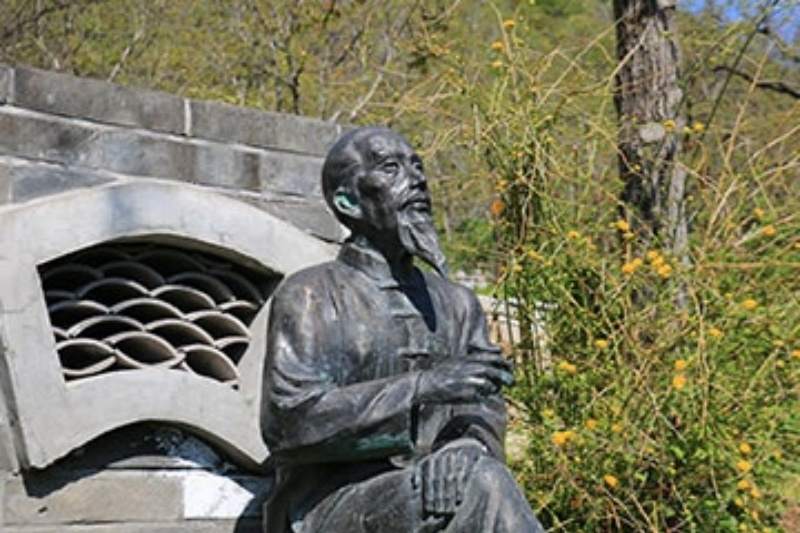

雕塑艺术在九公山得到广泛应用且极具特色。不同于传统墓园的抽象雕塑,这里的艺术作品多与生命主题相关,如"生命之门"、"时光之轮"等系列作品,用艺术语言表达对生命的思考。这些雕塑不仅是装饰,更是与参观者对话的媒介,引发对生命意义的深思。所有作品都出自知名艺术家之手,保证了艺术品质。

绿化设计更是九公山艺术化建设的重要方面。打破传统墓园松柏一统天下的格局,采用多样化植物配置,注重四季景观变化。春季山花烂漫,夏季绿树成荫,秋季色彩斑斓,冬季松柏长青。不同园区有各自的植物主题,如樱花区、银杏区、竹林区等,形成丰富的植物景观序列。

建筑艺术同样精彩。接待中心、告别厅、休息亭等建筑采用新中式风格,传统元素与现代功能完美结合。材料选择注重自然质感,石材、木材、玻璃等材料的运用既现代又与传统呼应。建筑色彩以灰、白、棕等中性色为主,与环境和谐融合。

墓位设计实现了艺术化突破。告别千篇一律的墓碑形式,推出个性化定制服务。墓碑可选用不同材质、造型,刻上体现逝者个性的铭文或图案。一些艺术墓位更是由设计师专门创作,成为独一无二的艺术品。这种设计既尊重了个体差异,又提升了整体艺术水准。

水景的运用增添了园区的灵动之美。利用自然水系和人工水景,创造出声景交融的效果。溪流、瀑布、池塘等不同水景形式,不仅美化环境,更富有哲学象征意义——水的流动寓意生命的延续,水的清净象征心灵的净化。

灯光设计是九公山艺术化建设的另一亮点。夜间照明不仅满足功能需求,更创造出截然不同的艺术效果。重点景观采用艺术照明,光影交错中展现不同于白天的神秘美感。节日期间的特色灯光秀,更成为吸引参观的独特亮点。

艺术活动定期举办使九公山成为活的艺术空间。雕塑展、摄影展、音乐会等各类艺术活动在此举行,打破了墓园的传统形象。艺术家驻地创作计划邀请艺术家来此创作,使园区艺术内涵不断丰富更新。

数字艺术的引入展现了传统与现代的结合。AR技术让扫描墓碑可以显示逝者生平和纪念视频;全息投影技术创造出沉浸式纪念体验;声光电子技术增强仪式感。这些技术创新不仅没有削弱艺术性,反而创造了新的艺术形式。

材料选择体现生态美学理念。大量使用本地天然材料,减少人工痕迹。废弃材料创意再利用,如利用建筑废料制作景观小品,体现循环经济理念。所有材料都经过精心处理,保持自然质感的同时确保安全和耐久。

色彩规划独具匠心。整体色调以自然色系为主,避免鲜艳色彩的视觉冲击。不同园区有各自的色彩主题,如纪念区采用沉稳的灰色系,生态区采用活泼的绿色系,通过色彩变化引导情绪转换。

艺术化建设的成效显著。九公山已成为北京重要的景观目的地,甚至有人专门来此参观艺术景观。这种转变证明了艺术能够改变空间属性,提升场所价值。更重要的是,艺术化的环境改变了人们的祭扫体验,从悲伤压抑变为宁静美好。

社会反响证明这种艺术化探索的成功。参观者普遍反映九公山改变了他们对墓园的刻板印象,在这里感受到的是生命的庄严而不是死亡的恐惧。艺术评论家认为九公山的实践为公共艺术提供了新思路,展示了艺术改变生活的力量。

九公山的艺术化建设为全国墓园提供了可借鉴的经验。其设计理念和技术标准正在被多个陵园参考采用,推动了整个行业的美学提升。这种变化不仅改善了墓园环境,更促进了殡葬文化的现代化转型。

未来,九公山将继续深化艺术化建设。计划建立墓园艺术研究中心,探索殡葬与艺术结合的更多可能;举办国际墓园艺术论坛,促进交流互鉴;开发更多艺术服务产品,满足多样化需求。

九公山长城纪念林的艺术化探索证明,墓园可以成为艺术与人文结合的美好空间。通过艺术的力量,改变人们对死亡的态度,提升生命纪念的品质,创造人与自然、艺术与生命和谐共处的典范。这种探索不仅具有行业意义,更为思考如何通过设计改善生活环境提供了宝贵经验。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣